今回はリビングライコンを使用してLDKの照明をどのように使っていく予定かを紹介したいと思います。

また間取り紹介ではありますが設計時とは異なり現在の採用プランを元に記事を書いておりますのでご了承下さい。

これから設計される方達にとっても照明案の一案として参考になれば良いなと思います。

タップで飛べるもくじ

全体のおさらい

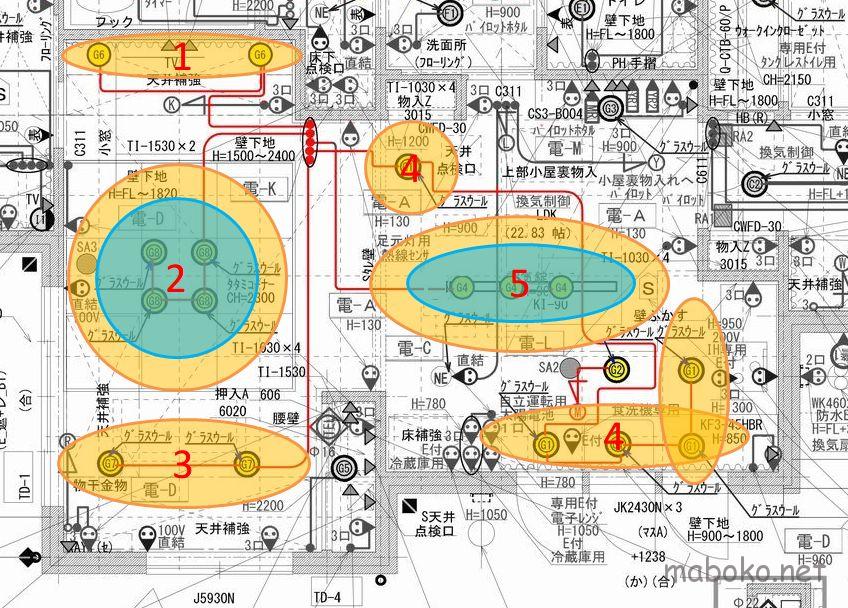

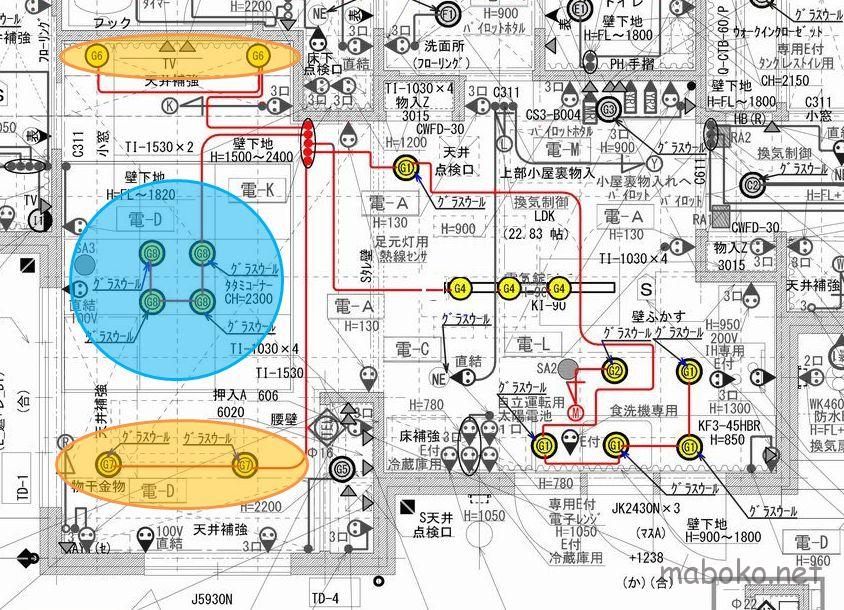

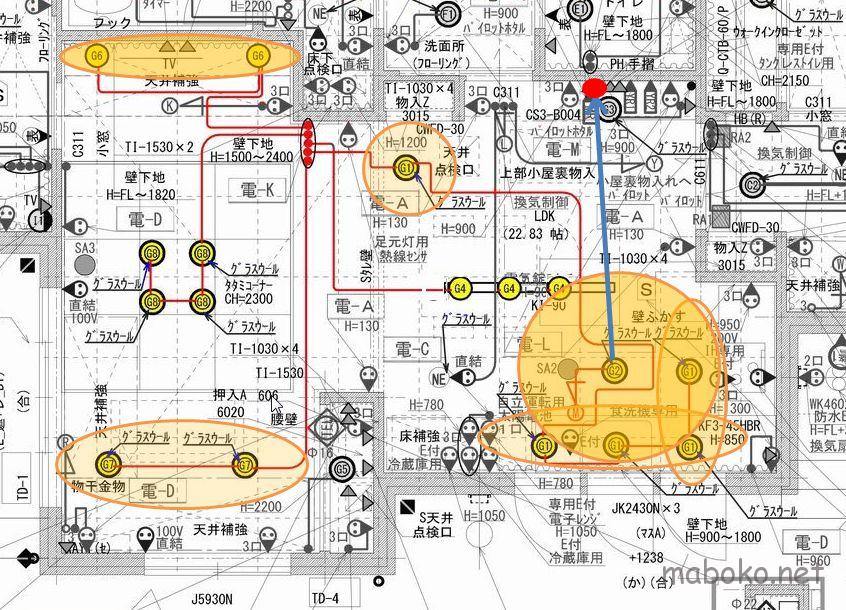

まずは全体的な照明のおさらいをしたいと思います。

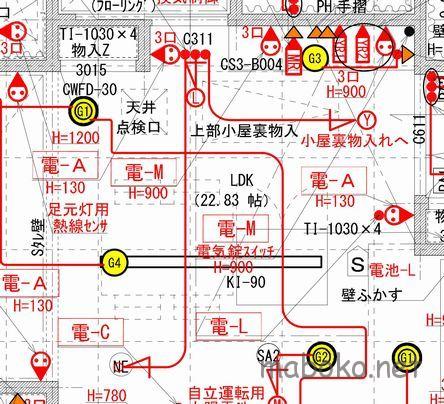

基本的に電球色のダウンライトを使用しています。

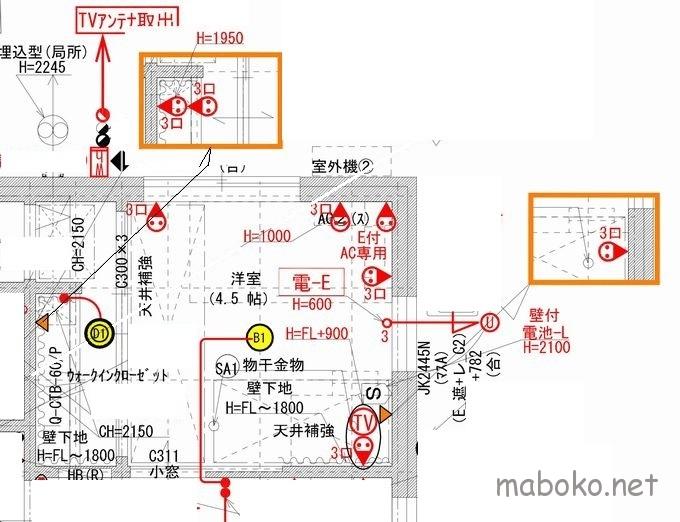

部屋の周りの電球色は全て「美ルック」タイプです。対して部屋の中心にあたる部分(2番と5番)にはシンクロ調色機能の照明を採用しています。

1番にはリビング全体の天井高をCH=2300にふき下げた事により設置されたコーニス照明を仕込みました。

https://www.maboko.net/layout-28/

3番にはソファに寝転がる事を考えて眩しくないようにパネルミナタイプのダウンライトを選択しました。

5番にはダクトレールにペンダントライトを3灯吊るしてあります。

いずれの照明もリビングライコンを使って「4パターン」までの照明の組み合わせを作り、ボタン操作ひとつで照明プランを再現することが出来ます。

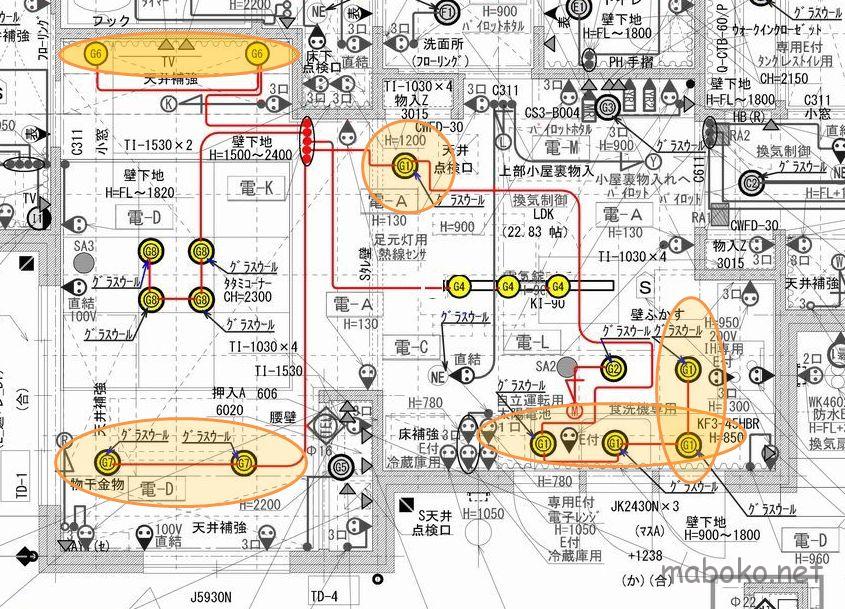

その1 とにかく明るい全灯プラン

部屋の中を明るくしたい時はこのパターンですね。

設計時には部屋全体を電球色でと考えて居たのですが現在はこのような配光になっています。

パナソニックのすまいあかり設計集を参考にしました。

全体的に電球色にするよりも部屋の中心に温白色を混ぜた光色ミックスの方がだんらんに良いということでしたが、実際に配光してみるとまさにその通りでした。

なので現在は全体を明るくする際にはこのパターンを使用しています。

しかしながらこのパターンを使用することは実は少ないです。

というのも畳コーナーの上のダウンライトは本当に畳コーナーでの作業時にしか使わない感じなので、出番としてはかなり少ないです。

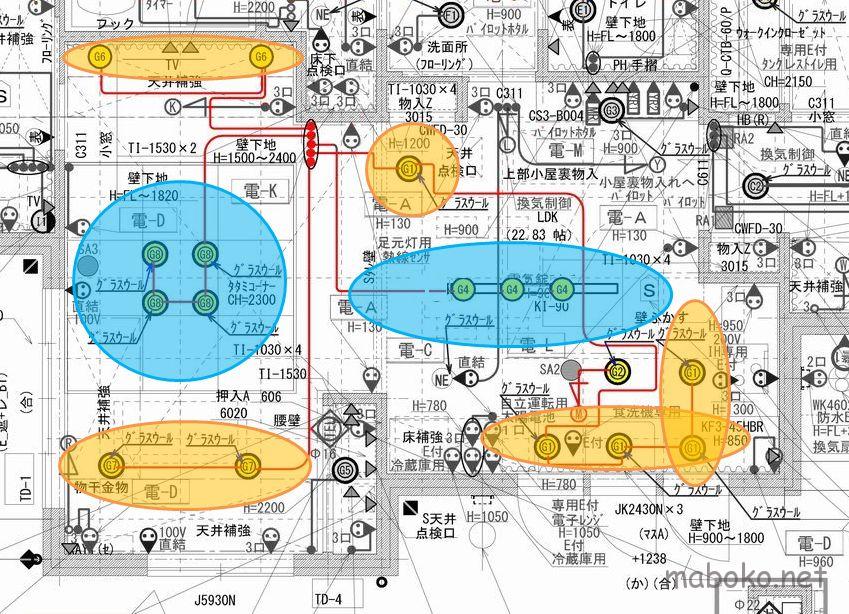

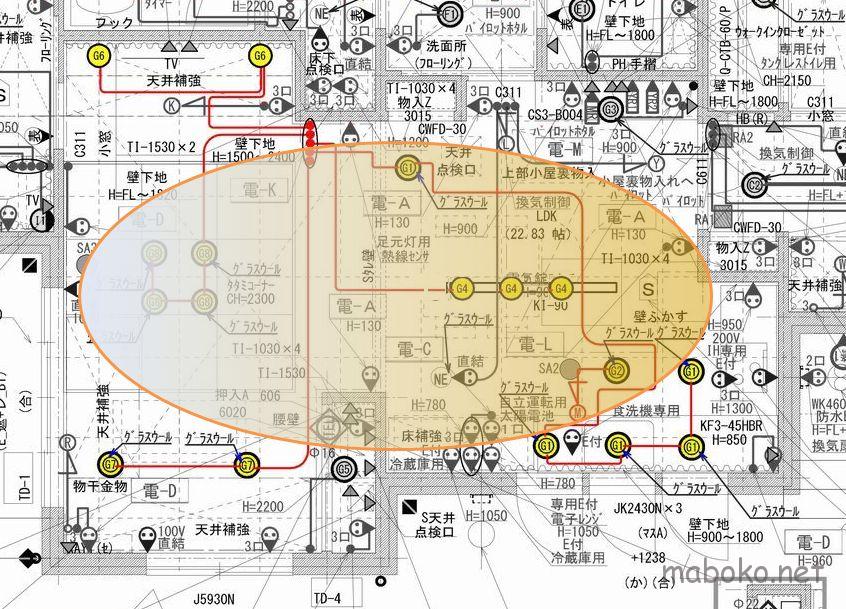

その2 リビングでくつろぐぞプラン

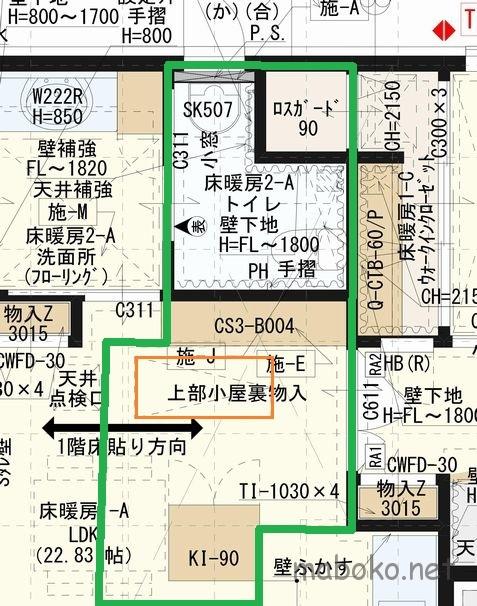

リビングの畳コーナーやソファでくつろぐ際に使用するプランとして考えました。

図の塗りつぶしの色で照度を表現してみましたがお分かりになりますでしょうか?

テレビ上のコーニス照明はそれなりの発光をしておりますがその他の照明に関してはかなり照度を落としています。

しかしくつろぐ際に使う照明パターンなのでむしろ明るすぎなくて良いです。

本当にこれで暗くないの?って思われるかもしれませんが、新聞や雑誌を読むには暗いですがテレビを見る分には明るすぎずに丁度良いです。

リビングでくつろぐ際にリビングだけを照らすよりも隣接した空間にも光を残したほうが空間の広がりを感じられて良いとのことでキッチン方向へ若干の光を残したプランになっています。

ちなみにキッチンに配置したかってにスイッチですが点灯照度を最低(暗く)しておけばこのパターンであれば点灯せずに済みます。

まさに思った通りの反応をしてくれました。

https://www.maboko.net/layout-48/

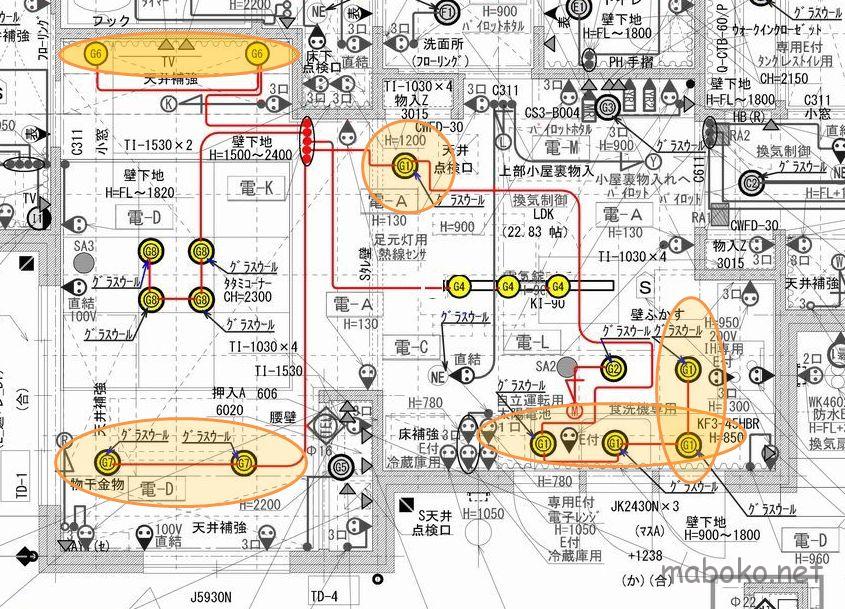

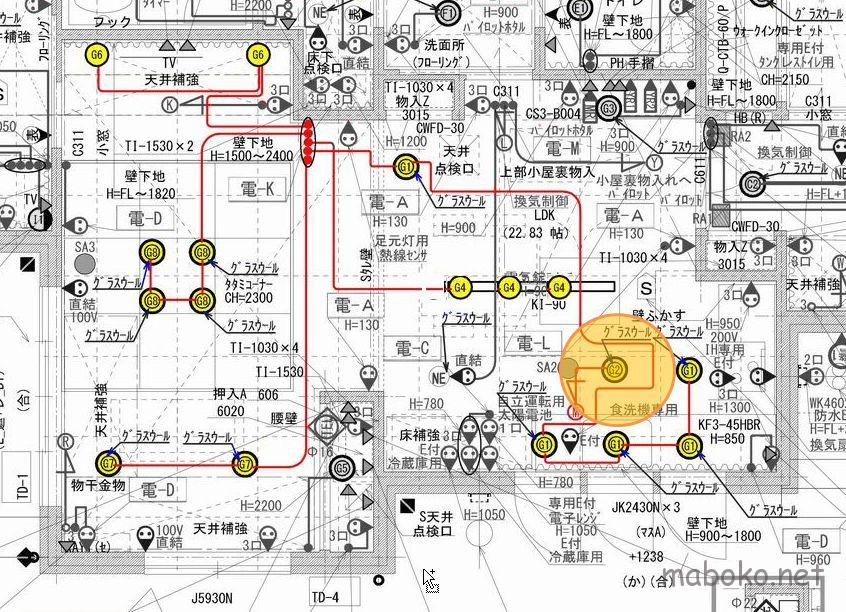

その3 ダイニングでご飯食べるぞプラン

ダイニングで食事をしたり食事の準備をする際に使うプランです。

このプランも使用頻度はかなり高いです。

ここでも電球色だけにせず、ダイニングテーブル上のペンダントライトは温白色を使用しています。

テレビ方向にある灯りですがこれはテレビの裏に仕込んだ手動の間接照明のラインライトになっています。

こちらは夕方辺りから寝るまでずっと点灯しっぱなしです。なのでこのプランにする時にわざわざ点灯する類のものではありません。

このようにテレビの後ろでは常に間接照明のLEDのホリゾンタルライトが点灯しています。

息子の勉強机としても

我が家にはリビングにテーブルが無いので書き物をしたり息子が宿題なんかをする際にはこちらで作業するようになると思います。その際にもこの照明パターンで大丈夫かなと思っています。

まだ日が登りきっていない朝食時。夕方から食事を作り、食事を終えるまではこのパターンで過ごすことが多いです。

なので使用頻度は結構高いです。

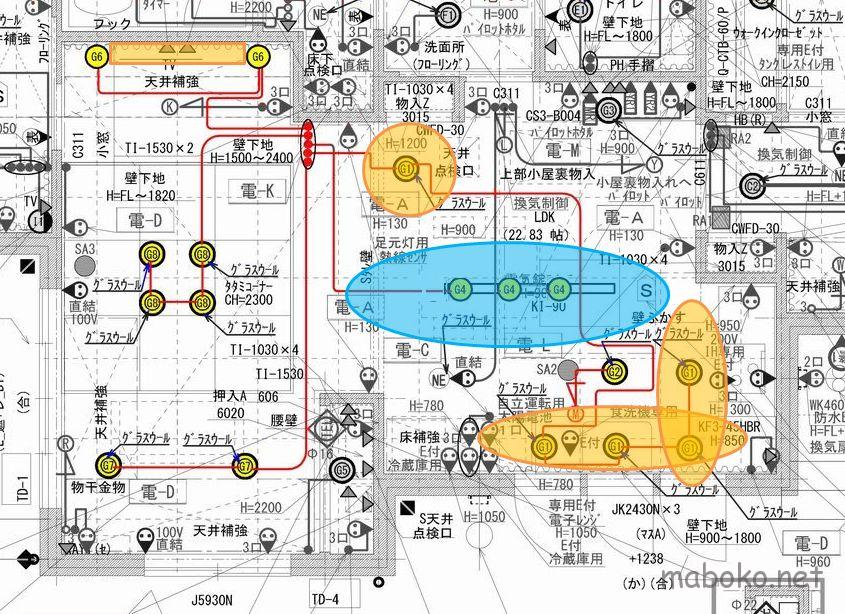

その4 リビングだけ明るくしたいプラン

こちらはリビングだけ点灯したプランです。

冬に日が落ちるのが早くて照明を点灯したいけど、部屋全体を明るくする必要がなくて息子が畳コーナーで遊んでいるような事が多かったので作ったパターンになります。

冬至を過ぎて日が長くなるにつれて段々と使わないプランになってきました。

こちらは季節によって必要なプランに変更できる枠として使いたいなと思います。

番外編1 かってにスイッチプラン

キッチンに設置しましたかってにスイッチに連動したダウンライトはこの1灯になります。

前述までの表記でみるとこんな感じで意味あるの?って思われるような点灯具合ですが。。。

実際に真っ暗な中で点灯するとこんな感じの点灯具合に感じます。

ちょっとした用事でLDKに来る際に用を足す為の光としては十分な明るさであり、LDK全体に十分に光が回る明るさです。

我が家の場合は用途が多そうなキッチンに取り付けましたが、例えばリビング階段で寝室が配置される事が多い2階からの入口だとか、1階の廊下方面からのLDKへの入口にこのようなかってにスイッチに連動した照明が1個あるだけで夜間の便利さが格段に変わると思います。

これは本当におすすめです。

番外編2 キッチンで後片付け

我が家では夕食を食べ終わった後には食洗機に食器を入れてその後は息子と私は遊ぶ時間になっています。

その間に妻は食洗機に入り切らなかった鍋やフライパンなどを洗ったり、お米を研いだり、その後にシンクの水を拭き取る作業をしたりします。

その際には食事が終わるとキッチンを全灯にせずにプラン2のリビングでくつろぐぞプランを使うことが多いです。

食洗機のお陰で夕食後の家事の時間と手間がかなり短縮されているので、食事が終わるとさっさと落ち着ける間接照明がメインの照明にしたくなるんですよね。

この状態でシンクで作業をしているとやっぱりちょっと暗く感じる事が多いです。

しかし照明を切り替えるまでも無い時には。。。。

このようにかってにスイッチの照明を点灯します。

この際にかってにスイッチの自動スイッチを点灯にするのではなく、スイッチに手をかざすことにより一時的に暗くなって点灯してくれます。

この場所のかってにスイッチに限ったことではありませんがこのように手をかざすと暗いと認識して点灯してくれるので、むやみに点灯させたくない場所なんかは点灯照度を暗めに設定しておくと良いかもしれませんね。

しかもこの動作がよく分からないのですが、恐らく照度的にはかなりギリギリの状態だと思うんですね。

一度点灯させるとキッチンで作業してる間はほぼ点灯しっぱなしになってくれます。

あれは何でだろう?

作業が終わってキッチンに動きが無くなるとかってにスイッチの照明も消えてくれます。

番外編3 寝る前直前の最後の灯り

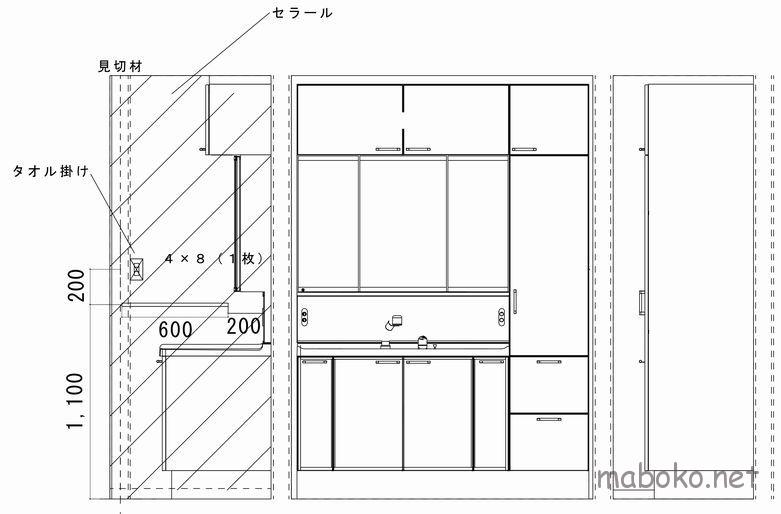

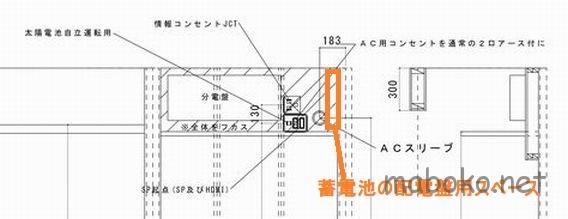

先程も紹介しましたが、テレビの裏にはリビングライコンと回路を全く別にした手動の間接照明を仕込んであります。

SF061Wという建築化照明用のライトを採用しています。

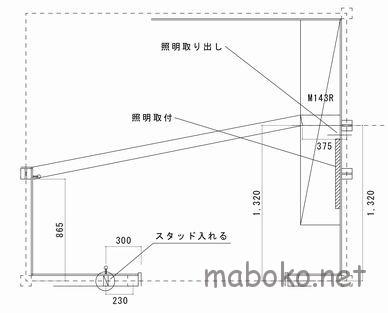

フットスイッチがありますがこちらはONにしたままで照明操作は設計時にテレビコーナーの右壁に取り付けていたこまめにスイッチにて行います。

こちらに配置したこまめにスイッチはテレビ裏のコンセントと連動しています。

設計当初からこのようにテレビ裏に間接照明を仕込むように計画をしていました。

こちらのスイッチは寝る前などに最後にスイッチを消して寝るなどの際にも使いやすい位置であると共に、普段のLDKでの生活では目に触れることのない位置なのもポイントです。

テレビ裏のテレビボード上にそのまま置きますと配線などの通り道が無くて困るので、このように小さな木片を100円ショップで購入して嵩上げしています。

これで照明の下に配線を潜り込ませる事が出来ます。

そしてこのテレビ裏の間接照明だけでこのような配光が実現できました。

寝る前などにソファや畳コーナーでごロゴロしながらテレビ見る分にはこれで本当に十分な明るさです。

このテレビ裏の間接照明は朝に起きた際に点灯し、明るくなったら消灯し、夕方ちょっと暗くなってきたなという当たりから寝るまでずっと点灯している我が家のLDKの肝となる間接照明です。

まとめ

今回はリビングライコンを使っての照明案を紹介しました。パナソニックさんではリビングライコンを使わずにシーリングライトやフロアランプなどをBluetoothを使ってコントロールする簡易的なリビングライコンシステムの展開を始めましたね。

http://sumai.panasonic.jp/lighting/products/linkstyle/

今回は簡単にしか触れませんが、こちらのプランはリビングライコンと違い後付けの照明器具を取り付けるだけで採用が可能です。

なので既にお住いの方などが間接照明を採用するためには良いと思います。

今後ラインナップが増えてくれば展開も変わると思いますが、やはりダウンライトを使いきめ細やかな設定をするにはリビングライコンが一枚上手かなと思います。

我が家でも現在テレビの裏に採用している間接照明と連動してソファ後ろのフロアランプなどを一括して連動できる事は将来的に検討したいなと思っています。

今は息子がいたずらをするので手を出せませんけどね。

照明は家の雰囲気を変える本当に大きな要素だと思います。

シーリングライト取り付けるだけでも生活は十分に出来ますが、それ以上に生活を豊かに変える事が出来る物が照明だと思います。

これから設計の方で興味の有る方は是非とも臆せずにトライして欲しいなと思います。

間取り紹介はこちらからご覧頂けます。

https://www.maboko.net/category/layout/

コメントを残す