ネズミ対策と同時にコウモリ対策の施工も行われました。その施工の様子を紹介したいと思います。

タップで飛べるもくじ

施工の様子を紹介します

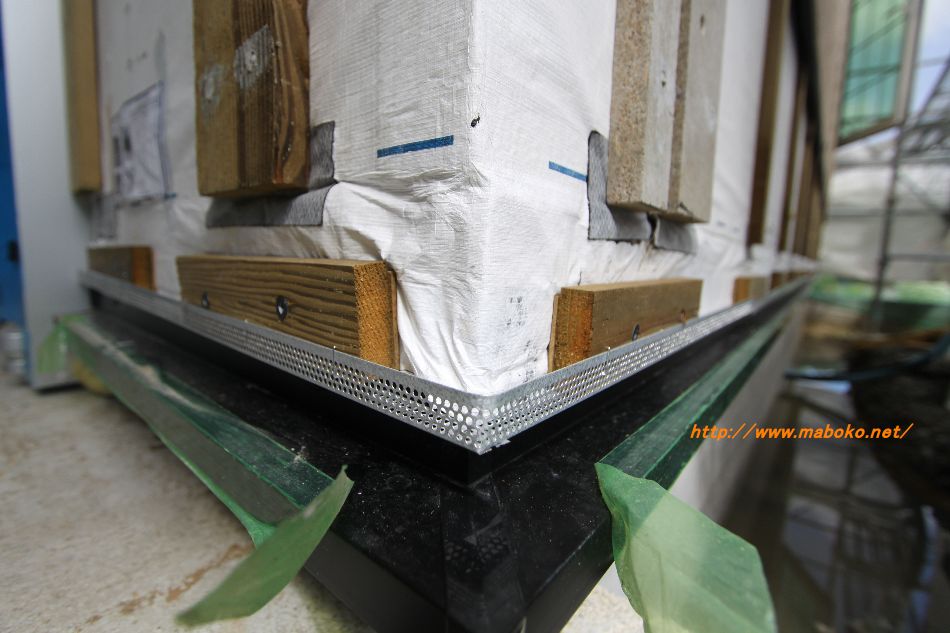

金物の設置

まずは軒の構造体の部分より軒天部分を吊るす金具を設置します。

このような形でタイル部分との境目に金具が吊り下げられていきます。

上に登れないのでちゃんとは見えませんが、勾配屋根の上の方にもちゃんと施工されていそうです。

軒天パネルの設置

軒天パネルという名称が合っているか分かりませんが、その後金具に押しこむようにしてパネルが設置されていきます。

通気口は最初は目張りがしてあるんですね。

先ほどの金具の間部分にパネルがしっかり入り込んでいる様子が分かりますね。

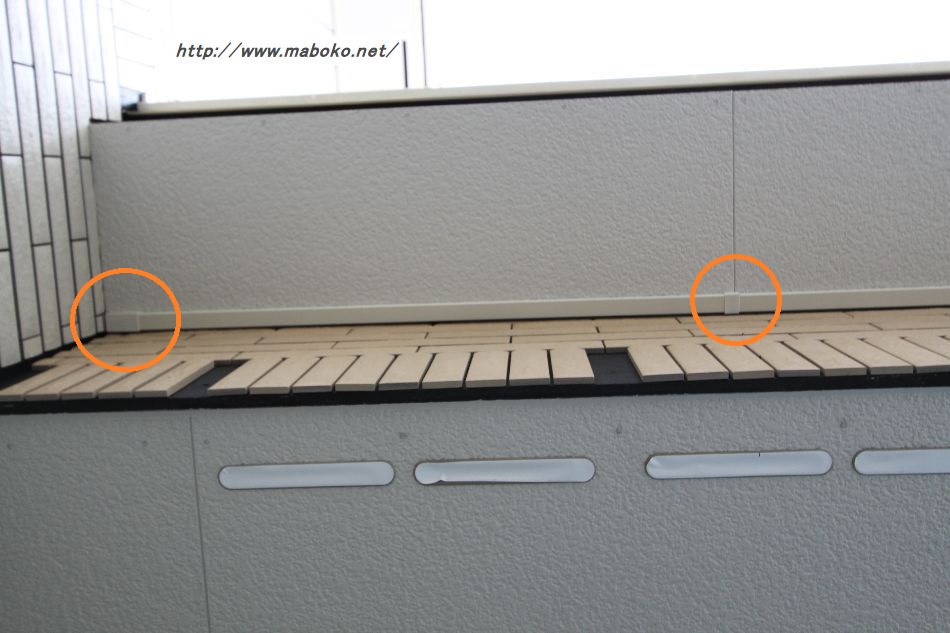

金具にキャップを付けて終了

あとは金具の隙間を埋めるキャップを取り付けて終了していました。

角の部分だけではなく直線部分のつなぎ目にももちろん嵌められていました。

あと、ついでに通気口の網も一応写真に納めてみました。

コウモリ対策:施工方法自体は変わっていない

今回のコウモリ被害に対する対策に対する考え方は先日のさすけさんも記事にされていましたね。建築済みの方への対応の難しさはさすけさんが記事中で書かれていたとおりなんですが、これから建築される家に関しては施工方法は変わらないものの、現場に対する施工指示が明確になっているようです。

金具の取り付け方についての指示

今までは現場に対する施工指示において金具の取り付け位置に明確な指示が無かったようですね。よって取り付けにおいては施工する人によって金具とタイルの間に微妙な隙間の差が生じ、そこからコウモリの侵入を許していたようです。

今回私が監督さんから説明を受けた内容も、この金具をタイル面ギリギリに設置すること。

軒天パネルを設置する際はタイル面に押し付けるように設置し出来るだけ隙間を減らすこと。これらを現場に周知徹底しているようです。

また、材質までは確認していませんが、金具とタイルの間にも隙間を埋めるスポンジ(ウレタン?)もしっかり設置されていました。

隙間の広さを測りたいのですが足場には登れないしどうしようもないですね。

まとめ

以前と施工方法は変わっていませんが、コウモリの侵入を防ぐ為に隙間をなくすという現場への指示が明確になっているようでした。今回ネズミ対策と合わせて監督さんにお願いして作業状況を細かく説明&記録させて頂きました。監督さんお手間かけまして申し訳ありませんでした。本当にありがとうございました。

コメントを残す